はじめに

近年、旅のスタイルが大きく変わってきました。単に観光名所を巡るだけではなく、環境への配慮や地域とのつながりを大切にする「グリーン観光」が注目を集めています。自然や文化を学びながら楽しむ旅を通じて、地域の資源を守り、そこに暮らす人たちの暮らしを支える——そんな新しい旅のスタイルであり、文脈によっては、エコツーリズムやリジェネラティブツーリズム(再生型観光)などとも呼ばれることもあります。これらの取り組みが、どのようにビジネスチャンスやコミュニティづくりにつながるのか、一緒に考えてみましょう。

グリーン観光と日本各地の事例

日本においては、エコツーリズムという考え方として広がっており、2007年に「エコツーリズム推進法」が制定されてから各地で取り組みが進んでいます(*1)。その本質は、環境保全だけでなく地域文化の再評価や新しい雇用の創出を促すことにあります。

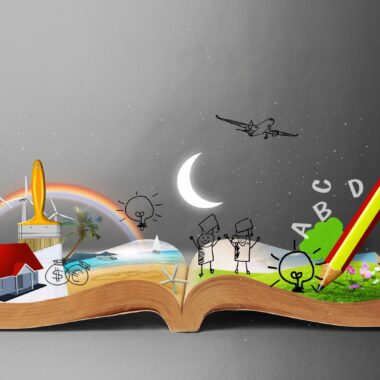

エコツーリズムでは、以下3点を踏まえ、地域が主体+協働するアプローチが大切だとされています。これらは旅行業者だけでなく、その他の観光に関わる事業者にも応用できるポイントです。

- 自然環境や暮らし・歴史・文化を保全し、持続的に利用する

- 自然や地域を好きになる人が地域内外に増え、取組みも持続できる

- 地域を中心として観光旅行者を迎えるすべての関係者が協力し合いながら、自ら考え、行動する

体験を通じてファンを育てる:宮崎県串間市

宮崎県串間市では、海や山に囲まれた自然と歴史文化を体験するエコツアーを提供し、訪問者が農作業や文化体験に参加できる仕組みを整えています(*2)。単に景色を見せるだけでなく、地元住民と一緒に汗を流すことで、旅行者との距離が近づき、リピーターや“串間ファン”が生まれています。

生活文化を丸ごと体験する:京都府南丹市美山町

京都府の美山町では、国定公園の中でアウトドアや暮らし体験ができるエコツアーが人気です。昔ながらの暮らしや食文化を体験しながら、美しい里山の自然に触れることで、命や食の大切さを学ぶ場となっています。

森と共に歩む森林保全サイクル:埼玉県飯能市

埼玉県飯能市では、森林の手入れができる人手不足を逆手にとり、旅行者が植樹や間伐に参加するプログラムを設けています。ガイドと一緒に森を歩きながら手を動かすことで、参加者は自然への愛着を深め、地域との絆を作っています。

ここまでご紹介した事例のようなグリーン観光の成功には、参加者が安心して楽しめるルールづくりが欠かせません。沖縄の慶良間地域では、サンゴ礁などの豊かな海洋資源を守るため、観光客・住民・事業者それぞれに具体的なルールを定めたエコツーリズム推進全体構想を策定しました(*3)。過剰利用を防ぐため入域人数の適正化や立ち入り承認の基準が設けられ、地元行政や住民が一体となって運営しています。

オーバーツーリズムを防ぎ、関わる人すべてが満足できる環境を整えることは、サステナビリティを掲げる企業にとっても重要な視点です。例えば、人気スポットでの受け入れ人数を限定して、少人数ツアーに価値を置くビジネスモデルは、単価を維持しつつ満足度を高める方法として参考になります。

海外に学ぶ再生型観光の潮流

森林再生と観光の両立:コスタリカ

中米コスタリカは、自然保護と観光業のバランスで世界の注目を集めています。政府は自然保護区の拡大や土地利用規制、環境サービス支払い制度(PES)を通じて農家や土地所有者に森林保全のインセンティブを提供し、数百万本の植樹を進めました。その結果、森林被覆率を1987年の40%から57%まで回復させ、観光収入も増加しました。

しかし現在はクルーズ船や大量集客が引き起こす環境負荷が課題となり、質の高いツーリズムへの転換が求められています。コスタリカのケースは、政策と民間投資の両輪で自然と経済を両立させる好例であると同時に、成長の質を見極める重要性を教えてくれます。

旅行者へ促す環境保全への責任:ニュージーランド

ニュージーランドは、旅行者に環境保全への責任を促す「ティアキ・プロミス」を発信し、旅人が文化と自然への敬意を示すよう求めています。観光客自らがルールの一端を担うこのアプローチは、ローカルビジネスにとっても参考になります。

国土開発による人権侵害:エクアドル・マシュピ

エクアドルのマシュピ保護区では、民間投資によるグリーン観光が地域に恩恵をもたらす一方、利益分配の不公平や土地の私有化によるコミュニティの疎外が問題になりました。民間資本の力が強すぎると“グリーングラビング”(環境を名目とした土地収奪)が起こりかねないことを示しています。

グリーン観光による価値創出のポイント

ここまでの事例から見えてきたのは、グリーン観光が都市と田舎の垣根を越えて新しい価値を創り出す可能性です。最後に、私たちにとっても実際に活用できるポイントをまとめます。

- 地域主体のルールづくり: 慶良間地域のように、地域の資源を守るためのガイドラインや受け入れ人数の調整を行う仕組みを整えること。これは企業活動でも同じで、明確な基準を設けることが持続可能性につながります。

- 体験型プログラムへの投資: 串間市や美山町のように、見て終わりではなく体験してもらうプログラムを企画すること。飲食店なら地元の食材を使った料理教室、農家なら収穫体験ツアー、観光施設なら歴史ガイド付きツアーなど、参加者が地域とのつながりを感じられる内容が理想です。

- 人材育成と雇用創出:企業や自治体と連携し、ガイド育成や観光人材の雇用を促進する仕組みを整えること。グリーン観光では専門的なガイドやコーディネーターが必要ですが、若手ビジネスパーソンにとっても新しいキャリアの機会になります。

- 公私連携と循環型ビジネス:民間企業と自治体、地域コミュニティが協力して脱炭素や循環型モデルを実現すること。例えば、廃油からバイオ燃料を作るプロジェクトや、廃棄物を資源化する取組みは、地域ビジネスとして展開できます。

- 公平な利益配分: プロジェクトの利益配分や参加者の声をきちんと反映すること。マシュピの失敗を繰り返さないために、コミュニティビジネスでは、地方の小規模企業や住民が主体的に関わることが成功のポイントになります。

- 旅行者とのコミュニケーション: 訪問者が楽しみながら地域を大切にする行動を選べるようなメッセージを発信すること。ニュージーランドの「ティアキ・プロミス」にならい、SNSや店内ポスターを活用し、自社なりのエシカルな取り組みを伝えることが求められます。

まとめ:地域の価値を届ける、次世代観光の可能性

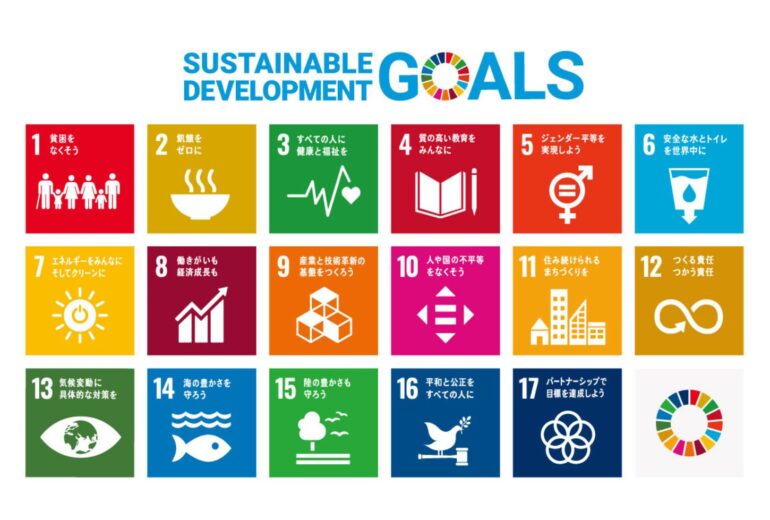

グリーン観光は、単なる環境配慮型の旅行ではなく、地域のストーリーとビジネスを結び付ける可能性を秘めています。自分たちのサービスや商品を通じて地域の魅力を伝えることができれば、それがファンづくりやブランド力向上につながります。

海外の先進事例が示すように、自然保護と経済発展を両立させることは可能であり、さらに再生型観光へと進化しつつある地域も出てきました。私たち一人ひとりが旅人として、そして地域を支えるビジネスの担い手として、自然や文化を次世代へ受け継ぐ役割を意識することが、持続可能な社会と豊かなビジネスの未来を拓く鍵になるといえます。

*1 エコツーリズムの全体像(環境省)

https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/about/index.html

*2 責任ある観光~エコツーリズム

https://www.env.go.jp/guide/info/ecojin/feature1/20240403.html

*3 「慶良間地域エコツーリズム推進全体構想」の概要

https://www8.cao.go.jp/ocean/kokkyouritou/yuushiki/h25_08yuushiki/pdf/shiryou3_3.pdf

*4 In Costa Rica, sustainable tourism is no longer enough for conservation

https://news.mongabay.com/2024/10/in-costa-rica-sustainable-tourism-is-no-longer-enough-for-conservation/

*5 ニュージーランドの美しさを守るためにできること

https://www.newzealand.com/jp/feature/tiaki-care-for-new-zealand/

*6 Private Conservation and Ecotourism: A Case Study of Rural Development in Ecuador

https://earth.org/private-conservation-and-ecotourism-a-case-study-of-rural-development-in-ecuador/

名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。