食の未来を考える時代へ:サステナブルレストランが社会を変える

私たちの日々の「食」は、実は地球環境や社会課題と深くつながっています。

そんな中、2025年7月、農林水産省が主導するフードテック官民協議会 サステナブルレストラン推進ワーキングチーム(SRWT)から、飲食業界にとって大きな一歩となる指針が発表されました。

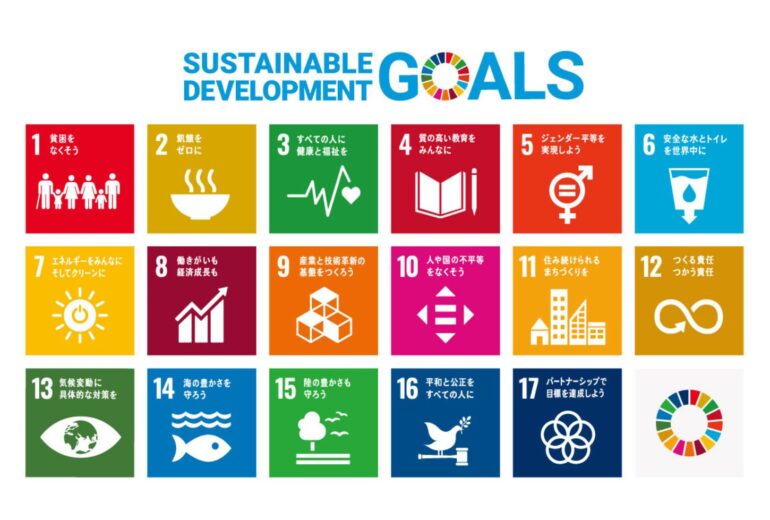

その名も、

「持続可能な食の未来へ 日本の料理人・シェフのサステナビリティ・マニフェスト:2030年へ向けた17の指針」。

これは、飲食店やシェフが持続可能な社会づくりに貢献するための、具体的かつ実践的なアクションガイドです。

ありがたいことに、私・加藤もこのマニフェストの起草協力者として関わらせていただきました。日々、飲食とサステナビリティの交差点に身を置く一人として、こうした全国的な取り組みの広がりに、大きな希望を感じています。

▼公開された指針はこちらからご覧いただけます:

https://srwt.jp/chefs-manifesto/

ウマミタクラミのサステナビリティ運営方針

この発表を受け、私たちが運営する「ウマミタクラミ」でも、以下の内容を盛り込んだ「サステナビリティ運営方針」を、2025年7月より新たに掲げました。

- フードロス削減:完全予約制と適量提供により廃棄を最小限に

- 地産地消の推進:地元の旬の野菜・魚をメニューに積極採用

- フェアな雇用環境:柔軟な働き方と多様なスタッフの活躍支援

- 省エネの徹底:LED照明や高効率な厨房機器の活用

- サステナブルな選択の可視化:メニューに食材の背景情報を記載

この方針は、店頭掲示だけでなく、店舗HPにも掲載しています。

https://umamitakurami.bright-japan.net

飲食店が果たす「ハブ」としての役割

「サステナビリティ」という言葉を聞くと、大企業や環境団体が動くイメージを持つ人も多いかもしれません。

ですが実際には、地域に根ざした中小飲食店こそが、持続可能な社会をつくる“現場”そのものなのです。

特に私たちのように、ローカルと向き合う中小飲食事業者は、地域のコミュニティと密接に関わり、日々多様なお客様と接しています。実際に、ウマミタクラミでもこうしたことを肌で感じてきました。

- 地域の生産者と消費者をつなぐ「橋渡し」の場

- お客様に“食の選択”の意味を問いかけるきっかけの場

- 若手世代に、食と社会のつながりを伝える教育的な場

こうした多面的な価値を提供できるのが、まさに地域密着型の飲食店の強みです。

そしてその役割は、決して特別なものではなく、日本全国の飲食店が担える可能性を持っています。

持続可能な社会を本気でつくるなら——

地域の中小企業が、事業としての持続性を保ちながら、サステナブルに成長できることが必須です。

その観点からも、飲食店の果たす役割は非常に大きいと考えています。

人が集い、交流が生まれ、情報が行き交う。

飲食店は、単なる「食事の場」を超えて、社会と社会を結ぶ“ハブ”なのです。

最後に:食の未来を育む一歩をともに

今回のマニフェストが示すのは、「何をやるか」というチェックリストではなく、「どう向き合うか」という“姿勢”です。

完璧である必要はありません。ですが、確実に言えるのは、一人ひとりの料理人、一軒一軒の飲食店が、何かしらの影響力を持っているということ。

だからこそ私たちは、できることから一歩ずつ、具体的に動き出しています。

ぜひ、マニフェストの内容をご覧いただき、ウマミタクラミの取り組みを見ていただけたら嬉しいです。

一緒に、よりよい食の未来を育んでいきましょう。

名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。