はじめに

企業経営において、サステナビリティを軸にした戦略が不可欠となっています。しかし、それは単なる「良いことをする」活動ではありません。事業の収益性を確保しながら、社会的・環境的責任を果たすことが真のサステナビリティ経営です。

事業を通じて社会や環境に良い影響を与えることが、事業成長の鍵となる時代にシフトしています。世間からの信用や共感という財産を経営に最大限生かすことの重要性が増すからこそ、長期的に人々と社会に必要とされる会社であり続ける(=持続可能な会社であり続ける)ことが問われるようになってきました。

この記事では、具体的に使えるフレームワークを紹介し、サステナビリティ経営の実践方法を探ります。また、これを個人のキャリアにどう結びつけられるかについても掘り下げます。

サステナビリティ経営とは何か

サステナビリティ経営とは、企業が短期的な利益を追求するだけでなく、社会や環境への影響を考慮した長期的な視点を持つ経営手法です。これにより、企業は自らの競争力を高めるだけでなく、持続可能な社会の実現に貢献します。

経済産業省は、社会と企業のサステナビリティを同期化し、長期的視点で社会課題を経営に取り込むことで、企業の『稼ぐ力』を強化することを、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)として提唱しています。

サステナビリティ経営の3つの柱

SDGsの3要素を基本とし、株主のみならず、企業を取り巻くステークホルダーに対しても配慮し、かつ共生を目指す経営のあり方です。端的に言うと、どんな変化にも対応し、生き残り・勝ち残る、誰からも応援される会社になっていこうということです。

経済面では、透明性を持った事業展開と組織運営により、持続可能な経済活動を実現します。そのために、ガバナンスの重要性が高まっています。経済をガバナンスに置き換えて、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を重視したESG経営と呼ぶこともできます。

- 環境:自然資源の保全や温室効果ガス削減、再生可能エネルギーの活用を通じて環境負荷を最小限に抑える。

- 社会:労働環境の改善、地域社会への貢献、ダイバーシティやインクルージョンの促進など、ステークホルダーに配慮した経営。

- 経済:持続可能な利益を生み出しながら、企業の成長と社会的価値を両立させる。

財務と非財務で考える企業価値

企業価値は、売上や利益などの「財務」と、環境への取り組みや従業員満足度といった「非財務」の要素の両方で成り立っています。一見すると「非財務」は社会貢献活動のように思われがちですが、実はこれも将来の利益につながる投資と考えられます。

例えば、環境に配慮した製品を提供することで、顧客の信頼を獲得し、結果として市場での競争力がアップします。また、従業員の働きやすさを改善する取り組みは、生産性を高め、離職率を下げることで、長期的にコスト削減にもつながります。

最近では、投資家も企業の「非財務」面に注目しています。「環境・社会・ガバナンス(ESG)」を意識した運営が、リスクを減らし、新たなビジネスチャンスを作る鍵になるからです。こうした取り組みは、短期的には目に見える利益にならなくても、信頼やブランド価値を高め、無形資産を積み上げることで、最終的には売上や収益に直結します。

つまり、「非財務」は社会貢献ではなく、未来を見据えた重要な投資。短期の利益だけでなく、長期的な成長を目指すには、財務と非財務の両方に目を向けたサステナビリティ経営が欠かせません。「非財務」を強化することが、実は財務的な成功にもつながると考えられます。

フレームワークを活用してサステナビリティを実現する

サステナビリティ経営を効果的に実践するためには、信頼できるフレームワークやツールを活用することが重要です。いくつかの観点で代表的なフレームワークを紹介します。

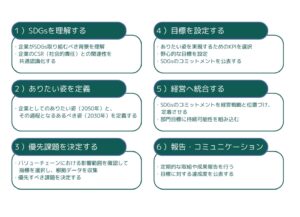

SDGコンパス(サステナビリティ経営の導入)

SDGコンパスは、2016年3月にGRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)、UNGC(国連グローバル・コンパクト)、WBCSD(持続可能な発展のための世界経済会議)の3団体が共同で作成した、SDGsに関する行動指針のことです。企業がSDGsにどのように取り組むべきかが示されています。

このSDGコンパスは5ステップで構成されていますが、日本の企業が苦手とする「バックキャスト思考」を、このプロセスに盛り込み、以下の全6ステップ(弊社独自)とすることで効果的に導入が進められるようになります。

- SDGsを理解する

企業がSDGs取り組むべき背景を理解。企業のCSR(社会的責任)との関連性を共通認識化する。 - ありたい姿を定義

企業としてのありたい姿(2050年)と、その過程となるあるべき姿(2030年)を定義する。 - 優先課題を決定する

バリューチェーンにおける影響範囲を確認して指標を選択し、根拠データを収集。優先すべき課題を決定する。 - 目標を設定する

ありたい姿を実現するためのKPIを選択し、野心的な目標を設定。SDGsのコミットメントを公表する。 - 経営へ統合する

SDGsのコミットメントを経営戦略と位置づけ、定着させる。部門目標に持続可能性を組み込む。 - 報告・コミュニケーション

調達の機会を広げることができます。

パーパス理念体系(自社の方向性の設定)

近年の調査によれば、ステークホルダーは企業のパーパスを重視する傾向にあり、パーパスを製品購入や就職先を決定する際の判断基準の一つとしており、パーパスを社内外で訴えていくことが今後重要になってくるといわれています。ちなみに、非上場企業では3割以上が経営理念を定めていないそうです。

パーパス策定を通して、経営理念やビジョンを問い直すことが、全社一丸となって今後成長する組織に変革していくことにつながります。

パーパスの構造

- パーパス|遠い未来(北極星):根底にある不変の存在理由

- ビジョン|近い未来像:目指すべき目的地・具体的な未来像

- ミッション|過去から現在:今燃えている理由・行動の起点となる想い

- バリューズ|現在のあり方:当社らしさ・イズム<人>、日々の定性的な判断基準

- コンセプト|現在のやり方:取り組むテーマ<事業>、事業方針の定量的な判断基準

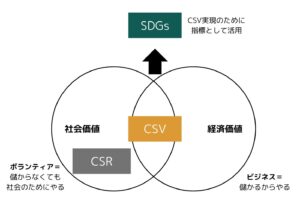

CSVビジネスモデル(稼ぐ仕組み作り)

CSVは、こちらでもご紹介しましたが、社会課題を解決しつつ事業利益を追求するアプローチです。CSR(企業の社会的責任)とは異なり、事業活動そのものに組み込むことで、企業の収益性を高めながら社会的価値を創出します。

CSVの3つのアプローチ

- 製品と市場のCSV:「社会課題を解決する製品・サービスの提供」

社会が抱える課題を解決する製品やサービスを開発し、新たな市場を創出する方法です。

例:栄養不足の地域向けに栄養価の高い食品を提供することで、健康課題を解決しつつ売上を増加。 - バリューチェーンのCSV:「バリューチェーン全体の効率と社会的影響の改善」

原材料の調達や生産、物流などの過程で、環境負荷を減らし、効率を高める方法です。

例:再生可能エネルギーを活用した製造プロセスで、コスト削減と環境負荷の低減を同時に実現。 - ビジネス環境(クラスター)のCSV:「事業を支える地域や業界全体の発展」

自社が成長するための周辺環境を整え、地域や産業全体の活性化を促進する方法です。

例:地域の教育プログラムに投資し、人材育成を進めることで、自社の採用力と地域の雇用創出を両立。

- 製品と市場のCSV:「社会課題を解決する製品・サービスの提供」

セオリーオブチェンジ(社会性の可視化)

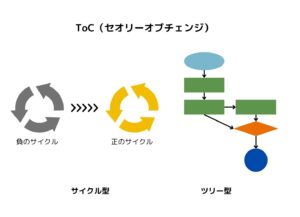

私たちが取り組んでいる or 取り組もうとしている社会課題が、どのような仕組みの中で生まれてきているのか。その社会課題に対して、どのように働きかけて変化を起こすことができるのか。以上を図示して説明する理論を、「ToC(セオリーオブチェンジ)」と呼び、図示の仕方でサイクル型・ツリー型というのがあります。

元々はNPO等の非営利団体による活動の効果を可視化するために開発されましたが、近年はソーシャルビジネスや社会課題解決型事業でも活用されるケースが増えてきました。

事業がどう社会の変革に役立つのかについて説明するために、複雑な社会課題の構造・因果関係を洗い出し、その解決までの道筋を理論立てて見える化することで、自社が取り組む課題を整理し、その解決のための戦略策定ができるようになるのです。

事業を通じて、どのように社会・環境への好影響(インパクト)を管理していくのか、体系立てて整理していく、インパクトマネジメント手法も確立しつつあるため、今から身に付けておくことをおススメする考え方です。

サステナビリティ経営をキャリアに活かす

これを読んでいるあなた自身がサステナビリティ経営の考え方をどのように活用するか?その方法を考えてみましょう。

今携わっている会社や事業で活用するのもよいですし、「人生は経営」という観点のもと、日常生活・ライフスタイルで生かすヒントとするのもよいでしょう。以下の3つのポイントを軸に、行動を起こすことが重要です。

知識を深める

サステナビリティ経営に関する各種フレームワークを学び、自分の業務にどう活用できるかを考える。

小さな行動を始める

職場やチームでの業務改善を通じて、サステナビリティの視点を取り入れる。たとえば、ペーパーレス化やエネルギー効率の向上を提案する。

ネットワークを構築する

サステナビリティに取り組む他部署や外部団体と連携し、知見やリソースを共有する。

まとめ

サステナビリティ経営は、持続可能な社会を築きつつ事業成長を実現するための重要な要素です。フレームワークを活用し、事業性と社会性を両立させることで、企業と社会が共に繁栄する未来が描けます。

個人としても、日々の業務やライフキャリア設計にサステナビリティの視点を取り入れることで、変化を生み出す原動力になれるでしょう。

あなたも、サステナビリティ経営を実践するヒントを実務や日常に取り入れる一歩を踏み出してみませんか?

名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。