はじめに:農業にも“デジタル革命”が起きている

日本の農業はいま、深刻な構造的課題に直面しています。2023年時点で農業従事者の平均年齢は68.7歳に達し、経営体の約7割が後継者不足という現実(*1)。農業従事者数も2015年の175.7万人から2023年には116.4万人へと激減しました(*2)。放置すれば、生産量の大幅な減少と食料供給の不安定化が避けられません。

こうした状況を打破するカギとなるのが「スマート農業」です。IoT、AI、ロボティクス、ドローンといった先端技術を農業に導入することで、生産性を向上させるだけでなく、環境負荷の軽減や働き方の改善にもつながる――まさに“農業の未来”を担う新しい形です。

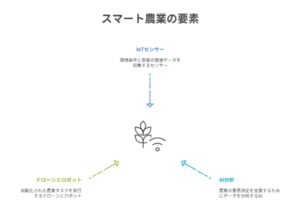

スマート農業とは?―技術がつなぐ農と未来

スマート農業とは、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ドローン、ロボット技術などを組み合わせて、生産性向上と環境保全を同時に実現する新しい農業の形です。その基本構造は次の3つの要素で構成されています:

- 神経(IoT):気温、湿度、日射量、土壌水分、家畜の健康状態などをセンサーで常時取得

- 脳(AI):膨大なデータを解析し、判断を支援(収穫時期の予測、病害虫の発見など)

- 手足(ドローン・ロボット):AIの判断に基づいて精密な作業を自動化・実行

このインテリジェンス・ループによって、農業はもはや“勘と経験”に依存するものではなくなりつつあります。特に新規就農者にとって、再現性のある栽培ノウハウが共有されることは、参入障壁を大きく下げる力となります。

農業という職業の再定義:IoTが変える働き方

もうひとつ、見逃せないのが「農業という働き方」の変化です。

センサーやカメラを通じて、作物や家畜の状態を24時間365日モニタリングできるようになれば、現場に毎日足を運ぶ必要がなくなります。これは、身体的な負担の軽減、休日の確保、柔軟な働き方を可能にし、若者や女性にも魅力的な職業として映るようになります。

例えば、スマートフォンで水田の水位を遠隔管理できる「WATARAS」では、水管理作業を76%削減したという実績があります(*3)。また、牛の分娩予兆をAIが検知し、スマホに通知するシステムでは、監視労力を70%もカットし、発情発見率を30%向上させたとの報告も(*4)。

スマート農業は、単なる技術革新にとどまらず、「農業=重労働」というイメージを覆す構造改革でもあるのです。

ここまで進んでいる!国内外の導入事例

スマート農業は、すでに日本各地で実証と実装が進んでいます。

- 新潟県の稲作農家:いもち病の早期発見や可変施肥、生育マップで管理精度を向上(*5)

- 茨城県のMファーム(トマト):環境制御システムで単収を15トンから30トンに倍増(*3)

- 広島県のキャベツ農家:ドローンの見回りで作業時間を40%削減(*6)

一方、オランダではICT制御温室で農薬不要の通年栽培を実現(*7)。アメリカではGPS搭載のスマートトラクターが大規模圃場をリアルタイムで自律走行し、精密農業の徹底が進んでいます。

環境や人材育成にも ― スマート農業の本質的価値

スマート農業は、効率化だけでなく、環境保全にも大きなインパクトを与えています。

- 農薬・肥料の使用量削減:必要な場所に必要な量だけを施用

- 水の節約:IoT水管理システムで最大40%節水

- CO2排出削減:自動運転農機による燃料最適化

- 食品ロス削減:AIが収穫時期を最適化し、品質と収量を安定化

もう一つ重要なのが、熟練者のノウハウ継承です。

スマートグラスを用いた作業記録、VRによる作業シミュレーション、栽培データの形式知化といった取り組みにより、「経験に頼る農業」から「誰でも学べる農業」へと移行が進んでいます。

農業は、知識産業としての側面を持ち始めています。

スマート農業が抱える課題とその解決策

ただし、以上のように可能性に満ちているスマート農業ですが、次のような課題も存在しています。

- 初期費用の高さ:ドローンやロボットトラクターは数百万円~1,000万円以上

- ITリテラシーの格差:高齢農家には難解なUI、機器操作

- 通信インフラの未整備:山間部や離島では通信が安定しない

- 機器の非互換性:異なるメーカーの連携が困難

- データのセキュリティと所有権問題:外部に漏れれば経営リスクに直結

これらに対し、政府は補助金制度やリース導入の推進、標準化ガイドラインの策定などで支援体制を整えつつあります。また、教育機関や地域団体による実地トレーニングやスマート農業サポートチームの活動も徐々に浸透しています。

おわりに

スマート農業は、単なる生産技術の進化ではなく、「農業の再定義」とも言える大きな転換点です。地域社会、環境、そして働き方にまで波及する持続的なインパクトを持っています。

「農業」に関して、『耕す』だけでなく、『つくる』『支える』『伝える』といった多様な立場で裾野が広がる可能性が生まれた今だからこそ、私たち一人ひとりがどんな関わり方をするのかが問われています。

「誰もが自分らしく輝ける社会」の実現を目指す株式会社Brightとしても、スマート農業などをはじめとした新しい動きを、“未来をつなぐ手段”という視点で最新動向を追っていくことを意識しています。

ただ、傍観するのではなく、うまく活用していくという姿勢こそが、次世代の農業と地域を育てる第一歩となるのではないでしょうか。

これまで「飲食と農業」を軸に、さまざまな視点からサステナビリティを見つめてきました。これらの記事を通じて、皆さんの視野が少しでも広がるきっかけになっていれば嬉しく思います。

次回からは、Brightの2つ目の事業領域である「観光・インバウンド」にフォーカスした新シリーズがスタートします。ここでもまた、皆さんのヒントとなる話題をお届けできればと思っています。どうぞ楽しみにお待ちください。

*1 全国各地で農業経営継承の危機が深刻化/農林水産政策研究所https://www.maff.go.jp/primaff/seika/pickup/2022/22_07.html

*2 農業労働力に関する統計/農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html

*3 農業新技術活用事例(令和4年度(2022年度)調査)/農林水産省https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/jirei/smajirei_2019.html

*4 遠隔監視システム導入事例/ファーマーズサポート株式会社

https://conexio-iot.jp/case/case_fs.html

*5 栽培管理システム導入事例/農事組合法人上関ふぁーむ

https://www.xarvio-japan.jp/case/12_niigata

*6 令和4年度 農業分野におけるドローン の活用状況/農林水産省https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/drone-26.pdf

*7 オランダから学ぶ、日本のスマート農業の未来

https://www.mirait-one.com/miraiz/newsflash/article031.html

名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。

コメント